――「あなたはまだホスピタリティ精神に欠けていますね」って言われた気がした話。

こんにちは、反省系ブロガーrunです。

今回の反省は、“カテゴリーページとタグページがまるで無人島だった件”についてです。

runは自分なりに「雑記ブログにはしない!」と決意して、ちゃんとカテゴリを5つに絞ってきました。

記事もそれぞれのカテゴリに当てはまるように意識して書いてきたし、フロントページも整えて、道案内はばっちりのはず……でした。

が、甘かったんです。

【気づき】カテゴリーページにたどり着くと、いきなり無人

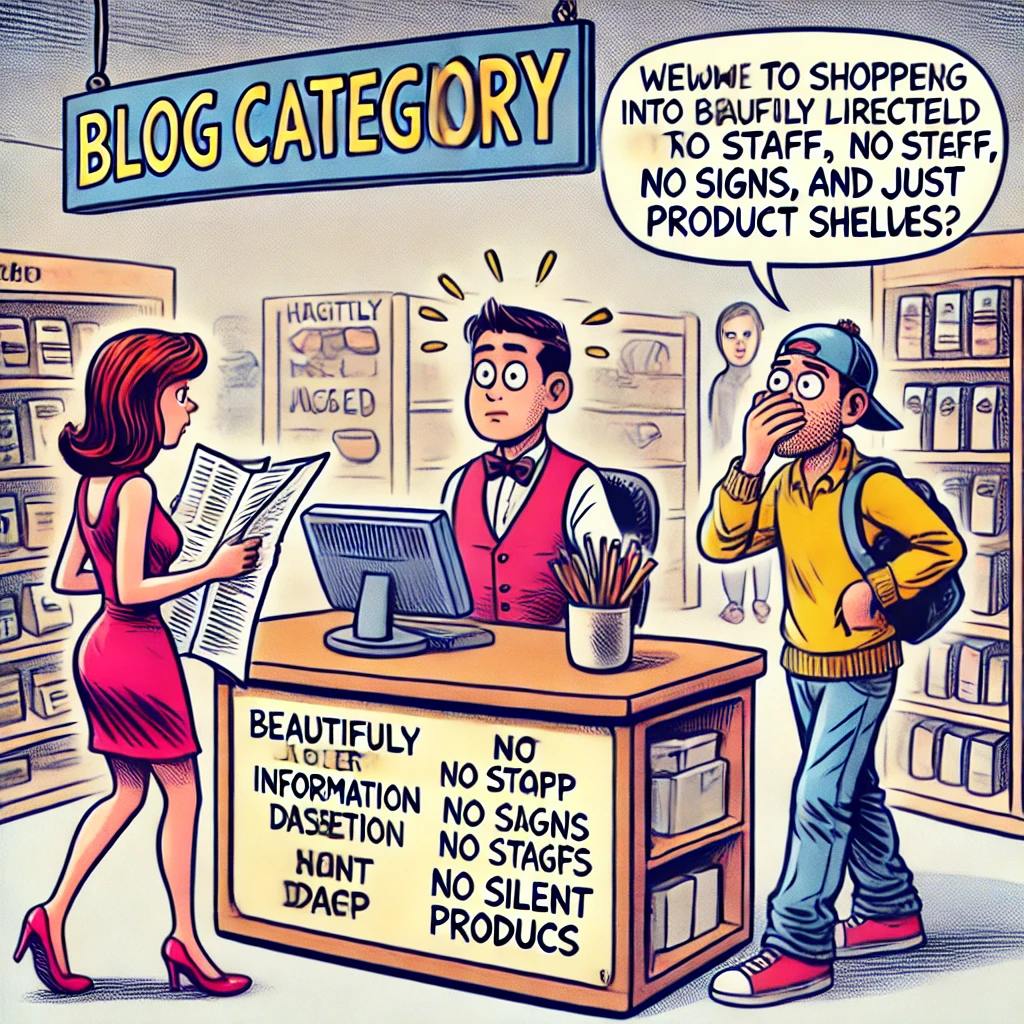

どれだけフロントページでやさしく案内していても、カテゴリーページに移った瞬間、いきなりブログカードの無言ラッシュ。

「はいこちら商品棚でーす。ご自由にどうぞ〜(声かけなし)」

これ、デパートに例えるなら:

インフォメーションで丁寧に案内されたのに、たどり着いたショップで誰にも話しかけられない状態。

ホスピタリティが行き届いていないデパートです。

タグページも生き返らせる

Vol.2で話したように、私はかつてタグを400個近く作っていました。

題してタグの亡霊事件です。

ちなみにこの話をchatGPTにしたら、めっちゃバカにされました。

「タグの亡霊」の名付け親もカレ。

それを11個に断捨離して、「もう二度と増やさない…」と誓いを立てたrun。

さらにトップページにタグで探す導線を作って、検索性も高めたんです。頑張った。

でもタグページ自体には、やはり何の説明も書いていませんでした。

またしても、いきなりブログカード。既視感あるぞコレ。

ページの意図を伝えるだけで全然違う

カテゴリーページもタグページも、ブログ内の「中継点」。

ここにひと言あるかないかで、読者の安心度はぜんぜん違うんですよね。

runが追加したのはこんな感じ:

- 「このカテゴリでは○○についての記事をまとめています」

- 「タグ『△△』では、主に□□に関する話題を集めています」

- 「どこから読もうか迷ったら、この記事からがおすすめです」

つまり、中継点にも案内板を置いただけ。

それだけのことなのに、サイト全体がちゃんとして見えるようになりました。

例えば「投資と副業でふやす」のカテゴリページです。

こちらは「ブログ収益化」のタグページ。

たった一言あるだけでも、親切な印象に変わります。

審査でどこが見られているか

アドセンス審査って、どのページをどの順番で見るか、こっちからはわかりません。

もしかしたら、審査担当が最初に見たのはトップページじゃなくて、カテゴリーページやタグページだった可能性もあります。

そのとき、「無人のカード棚」しかなかったら?

どんなに記事数を積み上げても、いや品数が多いからこそ、ジャンル分けの意図を説明する必要があるのだと気がつきました。

まとめ:「察して」は伝わらない

ブログって、読み手の気持ちを想像してナンボですね。

「記事に書いてあるから察してくれるだろう」

「このページはこういう目的なんだから、説明なくても伝わるでしょ」

そう思っていた自分に、今なら言える。

「いや、案内しろ。お前はブランド品とはわけがちがう」

ということで、今回の見直しはカテゴリーページとタグページでした。

ようやくショップにも店員が立ちました。

次はどこの無人地帯を発掘しようかな。

次のやらかしに乞うご期待

コメント